1.平安時代の水駅「野後(のじり)」

「元慶の乱」のあと50年後、延長5年(927年)に軍用及び公用道路として利用するため、最上川に水駅の制度が整えられます。平安時代の延喜年間に制定された法律「延喜式(えんぎしき)」及び軍事関係の施行細則「兵部式(ひょうぶしき)」によって、最上川に「水駅」が設置されます。

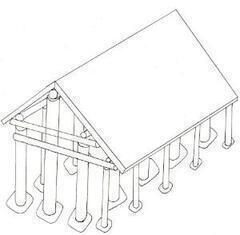

水駅に必要とされる施設として、他の事例から次のものが推測されます。

2.野後駅に配備されたもの

「延喜式」の「諸国駅伝馬条」によると、配備されたものは次の通りです。

3.水駅「野後」の推定値を駒籠とする理由

野後駅は、「駒籠にあったと考えられます。駒籠は野尻川と最上川の合流するところに位置し、船の便に供する地点です。さらに「駒籠」という地名が重要な意味を持ちます。駒籠は、駅家にはなくてならない馬の駐屯地を意味する馬込(まごめ)の地名と考えられることも有力な理由です。

平成10年10月に大石田町教育委員会、そして、平成19年9月に山形県教育委員会が野後駅確認のための発掘調査を実施しました。廂(ひさし)をもった格式の高い二棟の建造物の遺構、水駅と同時代である平安時代の須恵器(すえき)などの遺物が確認され、いよいよ古代水駅の地としての可能性が高まったと推測しています。

今後さらなる発掘予定が立てられております。

執筆者 小山 義雄氏

組織名(略称):総務課 総務グループ

住所:〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地

電話番号:0237-35-2111

FAX番号:0237-35-2118

リンク(1):mailto:somu@town.oishida.yamagata.jp