おおいしだものがたり 第百十二話 「最上川舟運の話」 その26.舟運の仕法(やり方)の変遷(6)

更新日:2016年3月25日

大石田中継河岸の時代が終る 享保8年(1723年)の舟運改革によって

およそ百年も続いてきた最上川舟運における大石田河岸の中継差配が終わり、酒田と上郷の船持が差配人となり、舟運の実権を握るようになる。

1.寺津・本楯・横山の三つの新河岸が認められる。

- 寺津河岸(天童) これまでは船町河岸に含まれていた。

- 本楯河岸(寒河江) これまでは大石田河岸に含まれていた。

- 横山河岸(横山) これまでは清水河岸に含まれていた。

長い間続いてきた船町・大石田・清水の三河岸の時代は享保8年をもって終わりとなり、新たに寺津・本楯・横山の三河岸がそれぞれ独立し、六河岸の時代を迎える。酒田と船町間の通船では大石田中継が廃止され、一貫通船の仕法(やり方)に大改正された。

2.上下入会運送に改める。

今までは、登せ荷は酒田船だけを使用し、大石田船は使わない。下し荷は大石田船だけで運び、逆に酒田船は使わない。即ち「片運送」を原則としてきた。この度の改正では、登せ荷・下し荷とも自由にそれぞれの船々に積む「上下入会運送」に切り替えた。

3.上郷と酒田河岸の船持による連合の最上川船差配とした。

今まで長年にわたり、最上川船差配役として重要な役割を担ってきた大石田の船持はこの改革で差配役からも外され、大石田河岸は衰退の危機を向かへ兼ねない事態になる。

上郷の最上川船差配人(5人)は以下の通り

漆山

片桐善左衛門(差配人頭取) 小暮七左衛門 奥山九郎兵衛

高※だま

村山次右衛門

寒河江

井上金右衛門

酒田湊の最上川船差配人(5人)

酒田町年寄

上林庄七郎右衛門(差配人頭取)

松田文左衛門外3人は36人衆から選ばれ、庄内藩主酒井氏から任命された。

酒田・大石田・寺津・本楯の四か所に「川船会所」を設け、各河岸に出張る責任差配人を置き、船荷の差配だけでなく、水難事故発生のときの責任分担も担った。

大石田(横山)船会所(清水から大石田間)の責任差配人として、以下の三人がその任にあたった。

上郷の村山次右衛門と片桐善左衛門および酒田の松田文左衛門

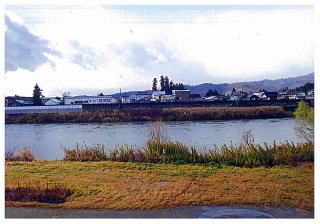

横山河岸周辺を望む

執筆者 小山 義雄氏

※だまは木編に箭

お問い合わせ

総務課 総務グループ

〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地

電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118