おおいしだものがたり 第六十四話 幻の梵鐘(ぼんしょう)について

更新日:2016年3月25日

年末になり、年越しの際に町内各寺院から除夜の鐘の音を聞かれる方もいらっしゃると思います。除夜の鐘とは、「大晦日の夜、12時をはさんで各々の寺々で鐘をつくことで、またその音をさす。108の煩悩を除去し、新年を迎える意味をこめて、108回つきならす」ことといわれています。この梵鐘について、今から63年前の昭和17(1942年)年に「金属回収」として、町内各寺院から供出されるということがありました。

「金属回収」とは、昭和6年(1931年)におきた満州事変後、資源小国であるわが国では、資源の確保が困難になってゆくことが予想され、国内資源の節約と積極的な再利用策を図ることが検討・実施されました。これが民間金属特別回収(いわゆる「金物供出」)です。最初は、廃品回収が主でしたが、事業所や寺社(梵鐘や仏具、祭具等)、そして公共団体金属類、最後には見つかり次第何でも、と拡大していきました。

山形県の回収指導は、昭和16年(1941年)11月に指導が開始し、翌月に回収の事後措置を講じ、昭和17年10月から11月にかけて、寺院の梵鐘(釣鐘)や神社の金属類の回収が行われました(鉄製のものは省略します)。

このように、町内の全寺院の梵鐘は、昭和17年10月から11月にかけて供出したようです。町内寺院の梵鐘供出の一覧表は次のとおりです(昭和17年度 金属回収山形事務所作成「供出梵鐘名簿」を基本としたが、亀井田地区の記述がなく、不詳)。

地区名 |

寺院名 |

鋳造者名 |

鋳造年月日 |

|---|---|---|---|

愛宕町 |

乘舩寺 |

和田信濃大掾藤原国次 |

寛永7年(1637年) |

二丁目 |

浄願寺 |

土肥佐兵衛尉藤原片次 |

寛永8年(1631年) |

四日町 |

西光寺 |

角田八兵エ 渡辺治右エ門 佐藤金七 太田与三治 |

宝暦5年(1755年)6月 |

今宿 |

善翁寺 |

庄司清吉藤原善用(山形) |

(年号空欄) |

黒滝 |

向川寺 |

不明 |

明治30年(1897年) |

上ノ原 |

曹源院 |

今村喜兵エ藤原清次(大阪) |

安永9年(1780年) |

坂ノ上 |

浄栄寺 |

大西仲兵衛(山形) |

安政2年(1855年) |

田沢 |

高松院 |

北原金左衛門将盛(本庄) |

貞享3年(1686年) |

小形利吉著『幻の梵鐘 ―戦時供出の記録―』246ページ部分引用、一部改変

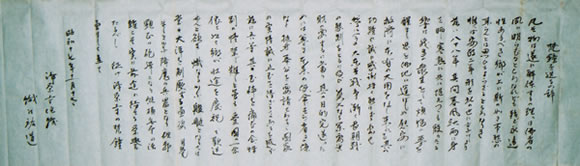

横山の浄栄寺では、昭和17年11月17日に、檀家の人々が多数集まって、住職が読経した後で、「梵鐘を送るの辞」を述べ、参列者一同が焼香礼拝し、壮行供養を行ったといわれています(写真参照)。なお、供出された梵鐘は、1口も戻りませんでした。

浄栄寺「梵鐘を送るの辞」(昭和17年)

お問い合わせ

総務課 総務グループ

〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地

電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118