おおいしだものがたり 第百七十一話 川前の荷渡権現について(上)

更新日:2016年3月25日

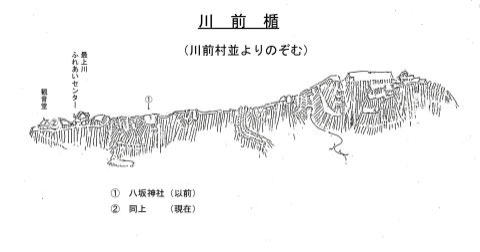

平成の初めのころ、川前の楯を調査した時に、この楯には、鶏権現を合祀した八坂神社があると聞いた。

神社は、最上三十三観音第二十六番札所の観音堂から、ハケツ山の峰伝いに上って行くと、最上川を眼下に展望できる最上川ふれあいセンターがある。この背後の大きな岩を巡ると峰伝いの道に川前の里より、山の小さな峡(山あい)を上って来て通ずる小径と出合う。峰の道はその辺りで下り低くなっている。

そして、峰の道はここより九十九折の道となり峰を上る。上りきった所で小さな平に出る。八坂神社が建立されている台地である。この台地は、川前楯の峰伝いに構築された曲輪のひとつである。この曲輪に社があった。この社は百日咳が流行したとき、その平癒を願い、あるいは病に罹らないように詣でる人が大勢お詣りに来たものだと土地の人が言うのを聞いた。そして「この社には以前には、川前から大浦に行く道の途中にあった荷渡権現さまを遷して祀っている」とのことである。

荷渡権現については、東根と楯岡を結ぶ山裾を通る道筋にある「荷渡神社」が知られているが、この社は「荷渡地蔵」また「荷渡幸神」などとも呼ばれ、自然石の地蔵尊が祀られていて、鶏の絵などが描かれた紙が祠のなかには貼られているという。

地蔵尊は本来、衆生済度の菩薩として信仰されているが、やがて道祖神と習合(注1)して民間信仰に浸透し、道や旅の守り神となり、延命、子育てなど特に幼少児救済の仏とされている。

「幸の神」は道祖神であり、猿田彦、天鈿女命を祀り、旅の安全を祈る神である。この神は日本神話に登場していて天孫降臨のときに猿田彦は、容貌魁偉で神々を恐れさせたが、天鈿女命により制されて、天孫瓊瓊杵尊に従い、先頭に立って道案内をした神である。

この荷渡地蔵堂は、東根と楯岡の境界に近いところにあり、この間の荷物の受け渡しが行われたところであるといい、そこを通る旅人や荷物の安全を祈ったところである。古い世に村山は大きな湖であり、長い間にわたり湖沼があったが、そのころ舟での往来があったと思われ、その荷を積み、下ろすところが「荷渡」というようになり、この名が起こったとも考えられるが、いずれにしても、荷を受け渡しする場が設けられたところを「荷渡」と呼び、その安全を祈って、祀ったのが「荷渡権現」である。

(注1)習合 相異なる教理などを折衷調和すること。

執筆者 歴史民俗資料館 板垣 一雄氏

お問い合わせ

総務課 総務グループ

〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地

電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118