おおいしだものがたり 第四十五話 宿駅として重要だった大石田

更新日:2016年3月25日

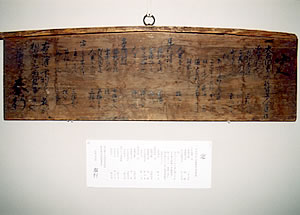

今月3日まで、大石田町立歴史民俗資料館で開催していた特別展69「最上川文化資料展」の展示資料の中に、今から292年前の正徳元年(1711年)に徳川幕府の道中奉行から大石田村に交付された「大石田荷駄賃定制札」(山形大学附属博物館所蔵)という高札が展示されていました。この高札は、県内の羽州街道の宿駅に関する幕府交付の高札としては現存する唯一のもので、全国的にも数少ない貴重な高札であることから、千葉県佐倉市にある国立歴史民俗博物館ではこれを複製し、展示・公開しています。

正徳元年から宝暦4年(1754年)まで43年間、参勤交代のコースが尾花沢から大石田に移ったときに、大石田から土生田・尾花沢・名木沢までの人馬を利用した荷駄賃および大石田の宿屋の木賃銭(素泊り料金)が幕府により定められました。この高札は、それを大石田河岸の中心にあたる橋本四辻の高札場に掲示していたもので、当時大石田は内陸部最大の河岸だけではなく、羽州街道の重要な宿駅でもありました。特に元文元年(1736年)の尾花沢の本陣倒壊による尾花沢止宿ができなくなり、本陣再建までの18年間は、名実ともに大石田が羽州街道の宿駅としての役割を果たしていました。

大石田が河岸として成立するためには、単に船着場だけでは不十分で、陸揚げした荷物を行き先まで運び、また県内各地から大石田まで荷物を運ぶ陸上交通の結節点(結び目)として、陸路が整備されている必要があります。そして、江戸時代の陸上交通の拠点となるのは宿駅で、宿とは旅人等の宿屋、駅とは人や荷物を運ぶための人馬の発着所で、駅の中心的な役割を果たしたのは、陸送「問屋」と呼ばれていました。

大石田の「問屋」の始まりは(正徳元年以降)は、四日町の沼沢又左衛門で、荷物を行く先ごとに差し立てる場所のことを「立場(たてば)」と呼び、現在でもその場所が伝えられています。

なお、この高札の他に、道中奉行から大石田町に交付された宿駅に関するもう一つの高札がありました。それは現存していませんが、当時の高札が記録された史料によると、荷物の取扱いに関する事項が明記されています。つまり、荷駄賃と荷物の取扱いの高札が当時大石田に掲げられ、宿駅としての定めとして周知されていたことがわかります。

「大石田荷駄賃定制札」(山形大学附属博物館所蔵)

お問い合わせ

総務課 総務グループ

〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地

電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118