おおいしだものがたり 第四十六話 寺子屋から学校へ

更新日:2016年3月25日

江戸時代、庶民教育の中心は寺子屋でした。その教育は、読み(往来物や論語等の四書五経等)、書き(手習いとして師匠が書き与えた手紙や証文の雛形、そして五人組帳前書等)、算盤(和算等)などを主とし、それらに関する史料が現在でも町内の旧家に数多く見られます。

町内の寺子屋に関する記録としては、大石田の大庄屋高桑宗左衛門が今から293年前の宝永7年に淨願寺、そして乗船寺に入学して都合2年10ヶ月間勉強したという記録があります(高桑幸助氏編『大庄屋高桑宗左衛門覚書帳』37ページによる)。

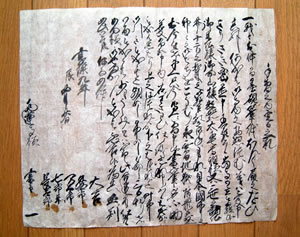

また、鷹巣の西蓮寺に残る今から279年前の享保9年の寺子屋入門の際の誓約書である「手習の内定而之一札」(鈴木善巧氏所蔵)という記録では、手習い入門にあたり大吉、文四郎、万太郎、七郎兵衛、長太郎と書主の6名が、御寺様の仏像・仏具やいろんな物を盗み、切り裂き、隠し置くことは一切禁止で、違反しないことを血判して誓約したものです。これは、県内の寺子屋教育に関する古い誓約書として大変貴重なものであると注目されています(写真参照)。

江戸時代末ごろの横山地区の寺子屋と家塾(個人で開いた塾)は、横山の浄栄寺(教師織江恵誠、生徒30人)、黒滝の向川寺(教師星川一邦、生徒30人)、田沢の森塾(教師不詳、生徒30人)があり、学科は読み書き算盤でした(『山形県教育史』による)。

明治時代に入ると、今から131年前の明治5年8月に、明治政府は「学制」を発布して全国に小学校をおき、男女とも学校に入れることを親の義務(義務教育)としました。これにより、次々と町内各地に学校が設立されました。これを設立年ごと(明治18年まで)にまとめると、次のようになります(学校名は設立当初を基本とし、分校等も含む)。

| 設立年 | 学校名 |

|---|---|

| 明治6年 |

|

| 明治7年 |

|

| 明治9年 |

|

| 明治11年 |

|

| 明治12年 |

|

| 明治14年 |

|

| 明治18年 |

|

(『大石田町歴史年表 改定第三版』等による)

こうして、近代的な学校は各地に設立され、近代的な学校教育がスタートしました。

「手習の内定而之一札(サダメテノイッサツ)」(鈴木善巧氏所蔵)

お問い合わせ

総務課 総務グループ

〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地

電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118