おおいしだものがたり 第四十九話 大石田の俳人土屋只狂(しきょう)と暁花園(ぎょうかえん)社中の隆盛

更新日:2016年3月25日

松尾芭蕉の来町のころ活躍した高野一栄・高桑川水以降の大石田俳諧は、細々と行われていましたが、土屋只狂の出現により、大石田の俳諧活動は活発になります。

只狂は、尾花沢の延沢に居城した延沢侯に仕え、延沢銀山の奉行であった土屋家の5代目に当たり、作兵衛を世襲して苗字帯刀を許されていました。俳諧では、「暁花園」または「市馬窓」とも称して連衆を率い、『もがみ川集』を撰し、「ミのゝ旅寝」を残すなど、大石田を代表する俳人でした。

「ミのゝ旅寝」については、安田以哉坊(いさいぼう)が明和2年(1765年)の夏に暁花園(只狂)を訪れたことが以哉坊撰『奥羽行』に収められています。その際に風雅の深い交わりを得たことが機縁になり、翌年の明和3年(1766年)に美濃の田中五竹坊・以哉坊を訪ねて教えを受けたことなどから、只狂は美濃派宗匠と深い交わりをしていました。そして大石田では、蕉門美濃派の俳諧が興隆しました。

明和6年(1769年)土屋只狂撰『もがみ川集』には、大石田の俳人25名が収められています。大石田では宝暦年間から徐々に盛んになり、明和年間にピークを迎えています。出羽の俳人も多数各地より入集し、只狂の俳諧交流が広くそして深く、出羽俳壇の中でも高い評価を得ていたことが、類まれな全国句集として結果したものと見られています。

只狂を中心とした暁花園(大石田)社中の俳人たちは、その氏名や来歴がまだわかっていません。現在までわかっている俳人を紹介すると、次のようです。

只狂(5代目土屋作兵衛、別号「暁花園」・「市馬窓」)、居貞(きょてい)(只狂の父)、露十(ろじゅう)(只狂の子)、以草(いそう)(初代土屋儀兵衛)、乙暁(以草の子)、好和(こうわ)(岡村半右衛門、別号「求友舎」)、幸伍(こうご)(富樫幸兵衛、別号「聴水舎」)、叢也(永尾覚善、別号「秋風亭」)、李兮(りけい)(田中玄水、別号「是々窟」)、周和(しゅうわ)(田中氏、別号「楽二亭」)、何栄(かえい)(須藤久太郎)

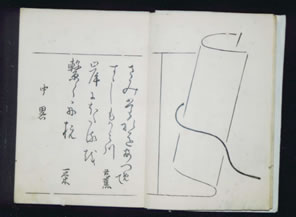

「もがみ川集」歌仙姿図

お問い合わせ

総務課 総務グループ

〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地

電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118